「規則的な不規則」は2019年に鳥取・大山のアーティスト・イン・レジデンスで滞在した際に、ケルトと日本の民話の共通点を探るうちに生まれた口承文学への関心をもとに着想を得て構想・制作した実験的なオンラインでのライブパフォーマンス作品です。

パフォーマンス起点の物語として制作された物語は、尾角がインターネット上に存在する様々な国の民話を集め、共通点を探りながらコラージュした、何処かで聞いたことあるような、しかしどこのものでもない物語になっています。実空間のパフォーマーの身体からの発声と、一台のパソコンの音声認識を通じた発話が織りなす、音声とテクストによるコラージュ。伝承を重ねることで形や意味を変え、言葉や文字のズレを内在するパフォーマンスによって生成された物語たちは、今回制作されたアーカイブサイトに蓄積されていきます。

Regular Irregularity is an experimental live online performance inspired by an interest in oral traditions that emerged during an artist-in-residence in Daisen, Tottori, in 2019, while exploring the similarities between Celtic and Japanese folklore. The fable told at the beginning of the performance is a fictional story created by Okaku from a collage of folk tales from around the world collected on the internet. A collage of voice and text, woven together by the vocalisations of the performer in real space and the speech of a computer through its voice recognition. The stories generated by the performance, which changes form and meaning through the layering of lore and the inherent dislocation of words and letters, will be stored in this archive site created for this project.

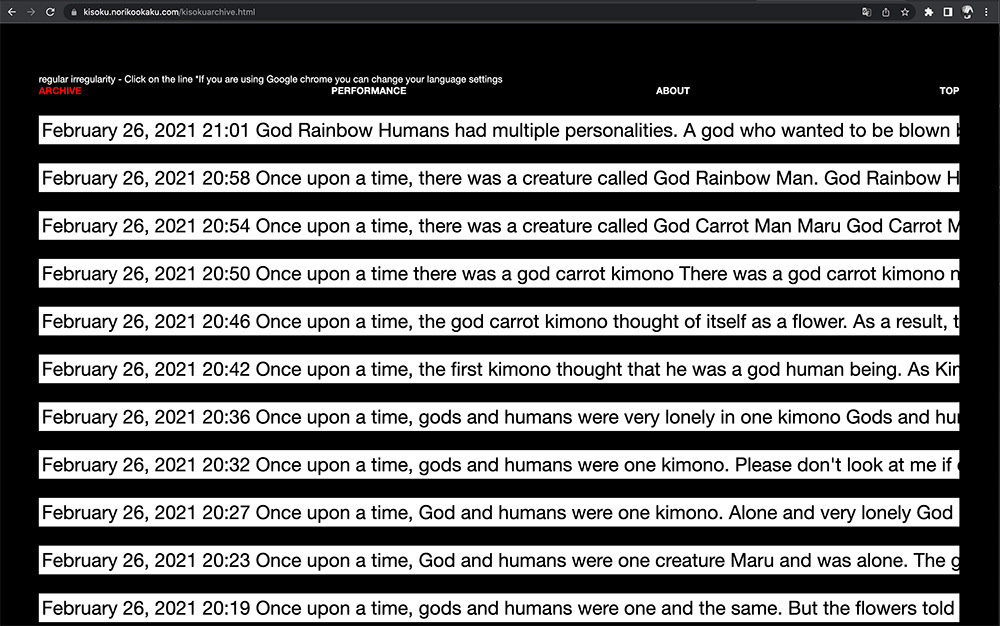

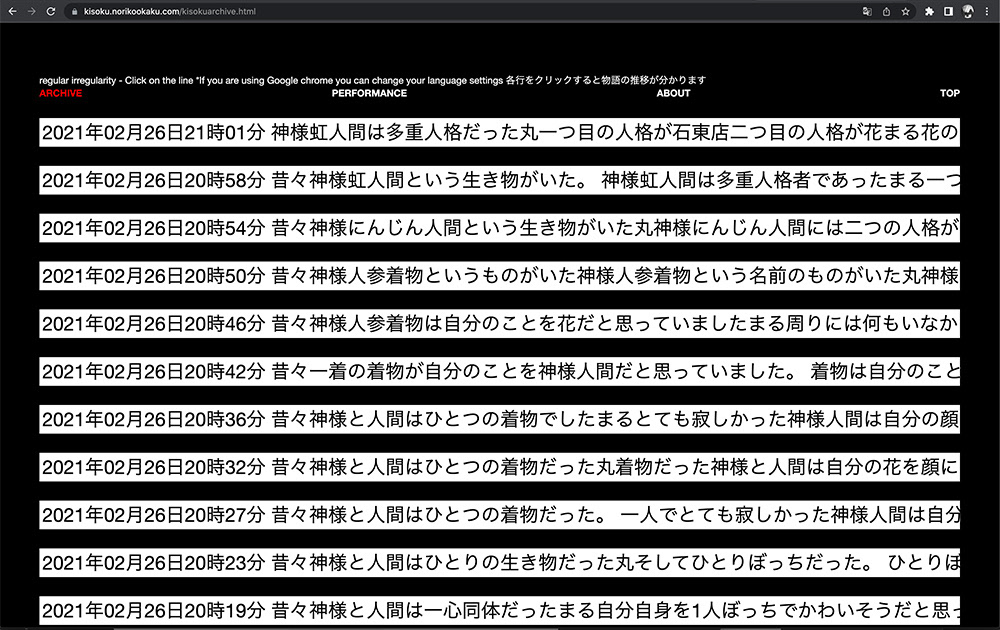

screenshots from the archive side - It shows how the story evolves throughout the performance. Examples below.

February 26, 2021 20:05 --Once upon a time, humans lived with food and other items from the gods in the heavens.

February 26, 2021 20:58 -- Once upon a time, there was a creature called God Rainbow Man. God Rainbow Humans are multi-personalities, and the one-eyed personality is their own will. Another personality is a personality that thinks of itself as a ham.

2021年02月26日20時05分 -- むかしむかし、人間は天上にいる神様から食べ物などを下ろしてもらって暮らしていた。ある日、人間が1人で可哀想と思った神様は人間の元ヘ石姫を嫁がせた。

2021年02月26日20時58分 -- 昔々神様虹人間という生き物がいた。 神様虹人間は多重人格者であったまる一つ目の人格は自分の意志であると思う人格。 もうひとつの人格は自分をハムであると思う人格。

規則的な不規則

by M

ーーむかしむかし、人間は天上にいる神様から食べ物などを下ろしてもらって暮らしていた。ある日、1人で可哀想と思った神様は人間の元ヘ石姫を嫁がせた。石姫は醜かったので、人間は「この方よりも、もっと綺麗な花の様なお嫁さんを授けてください」と神様に頼んだ。そうすると神様は…。

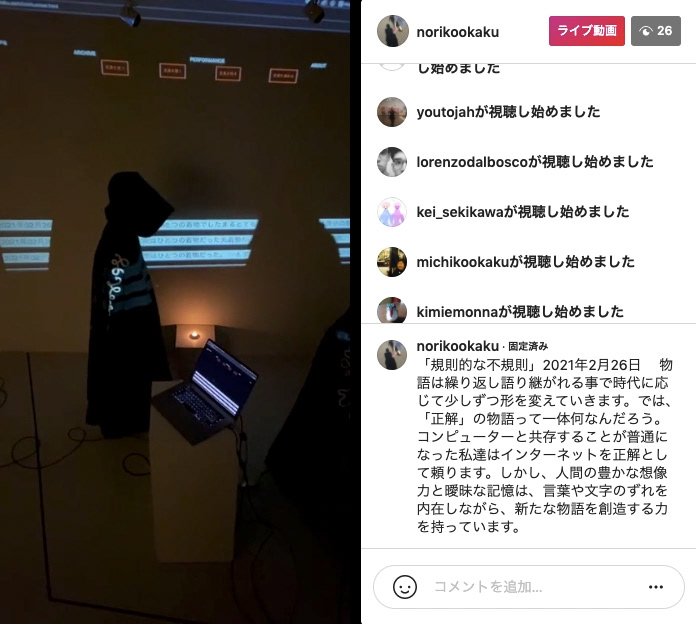

暗い空間、頭からつま先まで黒いケープに覆われた人間が二人、蝋燭とパソコンの間を、何かの儀式を執り行っているのか、密やかに、しかし厳かに、交互に移ろう。人工的な光を放つパソコンの前で一人が立ち止まり、ある寓話を語り始める。その声はどこか頼り無げで、何かの拍子に躓いてしまいそうだ。パソコンにより認識された音声は、自動的に文字起こしされ、プロジェクターの口から壁に映し出され、機械音声によって堂々と読み上げられる。

この名もなき機械音声は、かつて名前を持った誰かの声が録音され、解体され、再構成されたものに他ならない。過去の個性を取り戻そうとしているのか、機械音声は、文の切れ目や言葉の抑揚を奇妙にずらす。すると文脈からはぐれた言葉は、たちまち宙に浮いてしまう。宙に浮いた言葉は、意味を見失う。

人間たちは、宙を漂う声の影を追いかける。聞こえた瞬間に消えてしまう言葉を、必死で記憶に留めようとする。しかし一度文脈から浮いてしまった言葉は、誤解や忘却という名のフォルダに吸い込まれる。残されたのは言葉の影だけ。そこで人間たちは、残された影から代わりの言葉を作り、元の文章の群れに戻してやる。こうして、機械音声と言葉の影によるコラージュが編まれ、サイバー空間の中で増殖を続ける。

人工知能と人間の共存をテーマにしたオンラインのライブパフォーマンスである尾角典子の新作は、人工知能が人間の知性を凌駕するシンギュラリティ(技術的特異点)という概念への問題提起である。ケープを被った男女2名のパフォーマーとパソコン1台、蝋燭とプロジェクターの光から構成される舞台では、記憶する人間と、記録する人工知能による伝言ゲームが繰り広げられる。揺るぎない確かさを持って記録する機械に対し、人間は揺らぎ、躓き、記憶違いをする。人工知能は不安定な人間を前に顔色一つ変えず、言われた通り、記述し、記録し、発声する。

サミュエル・ベケット(1906-1989)が晩年にテレビ向けに発表した戯曲『QUAD』(1981)では、技術が人間の脅威となった終末的な世界が、顔の見えない4人のパフォーマーと音と光で幾何学的に表現される。尾角による本作でも、人間は、ケープで顔と身体を隠した2人のパフォーマーによって、個を失いつつある抽象的な存在として描かれる。それに対してパソコンは、ありのままの姿で舞台上に登場し、電源やネットワークが切られない限り記録と再生を続け、存在感を発揮する。ベケットの一人芝居『クラップの最後のテープ』(1958)で、記憶から消えかけていた過去の声を容赦なく再生し、年老いた現在の主人公を追い詰めるテープレコーダーを想起させる。しかし、尾角は、伝承される民話に着目することで、技術を人類への脅威と見なすのではなく、クリエイティブなパートナーとして描く。真面目で従順な人工知能が偶然起こす間違いこそ、人類の想像力を解放する契機となるのではないか。

作中で語られる寓話は、どこでもあり、どこでもない、架空の土地の物語である。アーティストインレジデンスで鳥取の大山に滞在し、小泉八雲(1850-1904)の研究を紐解いた尾角が、世界各地の民話の共通点から着想を得て編み出したものだ。この物語からは、人間の欲望、肉体の消滅、人類の不死性、神の存在が暗示され、それら全てが想像の産物であることが、人間と人工知能のやりとりによって浮き彫りになる。ケープに刺繍された白蛇を思わす白い曲線は、私たちが日常的に用いる言葉を一筆書きにしたものだ。伝達手段でありながら、文化的背景やコンテクストを見失えば判読不能に陥り、伝承を重ねることで形や意味を変えてきた、言葉や文字のずれの歴史を象徴しているようだ。

現代人の集合意識の塊であるサイバー空間は、国、宗教、人種、そして時空を超えた、現代人の新たな精神世界である。ここを舞台に繰り広げられる本作は、未来のサイバー・シティズンによる、私たちの民話の多彩な未来を示唆している。人工知能の愚かさ(Artificial Stupidity)は、理性的な正誤判断を訓練された人間の常識や、過去の記憶、そして唯一の正解に囚われない豊かさを拡張する可能性を秘めているのだから。